0.はじめに

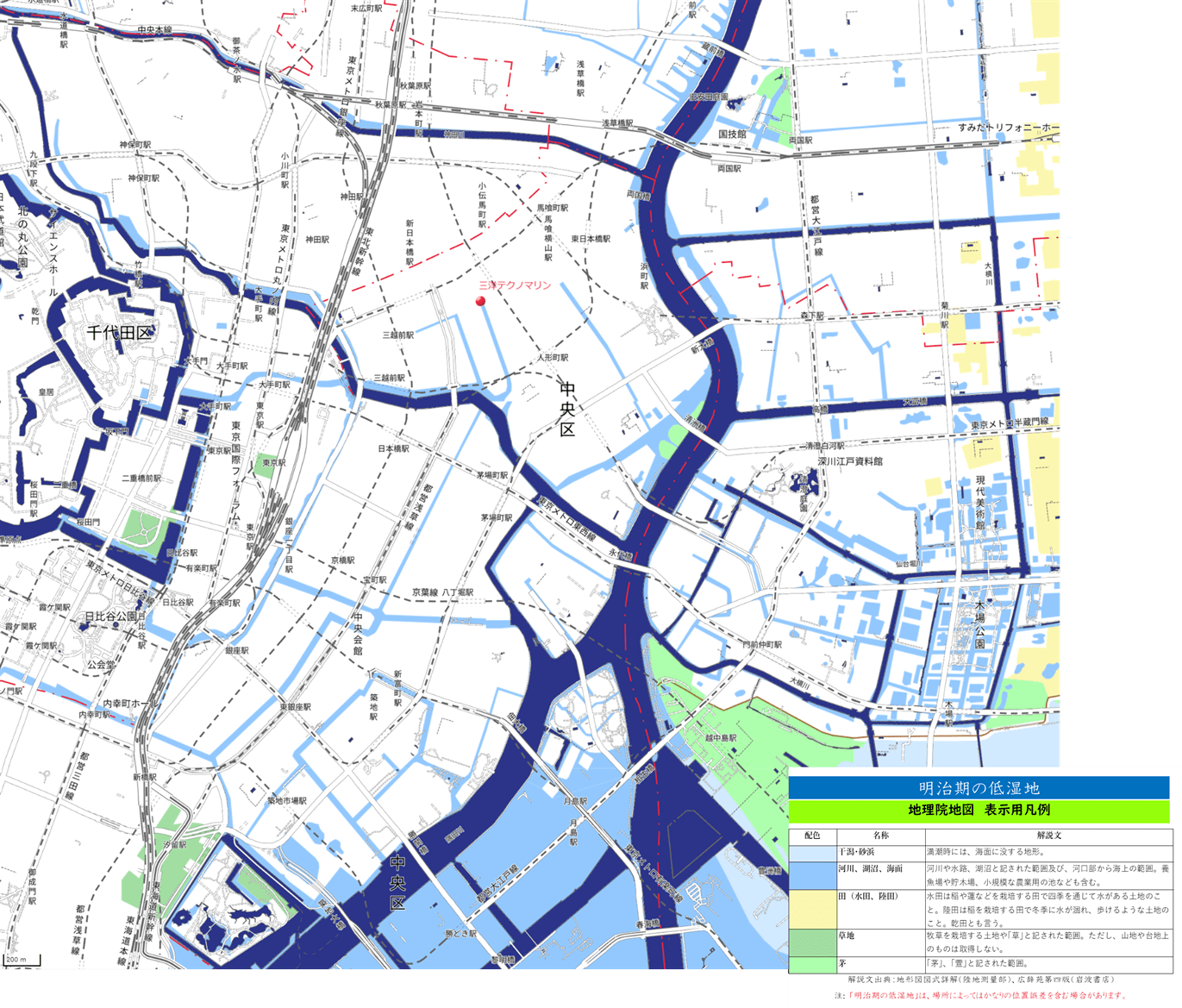

2025年09月19日三洋テクノマリン株式会社は東京都中央区日本橋堀留町にあります。町名は東堀留川の行き止まりに当たる場所であったことに由来します。中央区には江戸時代に作られた沢山の堀や水路があって水運に用いられ、また人々の憩いの場として親しまれて来ました。それらのうちのかなりの部分は関東大震災や,第二次世界大戦で発生したがれきの処分などのために埋め立てられ、また残された部分も1964年の東京オリンピック前に高速道路建設のために埋め立てられました。図1で水色に示された部分は明治13~19年(1880~86年)頃に水路や海面であった部分で、紺色に示されている部分が現在も水面となっている場所です。

私が育ったのは隅田川の反対側の木場と呼ばれる地域の一角でやはり掘割の多いところでした。震災や戦災後にも埋め立てられずに残っており、子供の頃には貯木場の筏に乗ったりメダカをすくったりして遊んだものです。貯木場は木場の移転によって不用となり1975年以降に埋め立てられ、現在は木場公園となっています。

隅田川の水質の悪化は、明治以降の人口の増加や産業の発展に伴って次第に進み、昭和に入って顕著となりました。その後、第二次世界大戦により、人口が減少し産業が壊滅したため水質は一旦回復しました。高度経済成長期と呼ばれる1950年代半ばからの20年間には、急速な人口集中と土地開発や重工業の発展により隅田川をはじめとする河川の水質汚濁が進行し、流入する東京湾の水質や環境も著しく悪化しました。

私が東京湾の環境問題にかかわるようになったのは、大学院に入って間もなくで、かれこれ50年になります。子供の頃に遊んだ水辺はそのころまでにほとんど失われ、江戸前の豊饒な海も危機的な状況でした。「東京湾の汚濁をくいとめ、なんとか生き返らせれたいという願いを込めて」「東京湾にかかわりを持つ研究者、住民運動の担い手たち、水質保全や護岸の改善にたずさわっている自治体の職員・技術者など、さまざまな人が加わった」シンポジウムが1975年から77年に開催され、その成果が「東京湾」1)として出版されています。巻末にある「私たちの提案―東京湾を憩いの場に―」では、目標として東京湾の水質を1955年頃の水準に向けて回復させたいとしてさまざまな方策が述べられています。東京湾の再生をテーマとする本はその後もいくつか出版されています2),3),4)。最も新しい本4)においては「望ましい東京湾のすがた」は社会情勢を反映して変化するとありますが、概ね1945年から1955年の間を指しているようです。これは、戦災により水質汚濁が一旦解消されてから高度経済成長により汚染が激化する前の期間です。それ以降の水質や水辺の環境の変化に関する研究や報告はとてもたくさんあるのですが、戦後の高度経済成長期以前、さらには戦前の科学的データを探ろうとした試みはほとんどありません。そこで、まず科学的データの発掘を目指しました。

図1 中央区と江東区の河川や水路の今と昔―水色は明治初期には水面だった部分。紺色は現在も水面であることを示す。(国土地理院,地理院地図Vectorにより作図。おすすめの地図より白地図を選択,加工し,明治期の低湿地データの地図を重ねて作図した。白地図の水域部を紺色に彩色したため,明治期に河川,海面等であった部分のうち,埋め立てられた部分は水色で表され,現在も水面である部分が紺色で示されている。)

1) 日本科学者会議編「東京湾」1979、大月書店

2) 小倉紀夫編「東京湾―100年の環境変遷」1993、恒星社厚生閣

3) 東京湾海洋環境研究委員会編「東京湾―人と自然のかかわりの再生」2011、恒星社厚生閣

4) 小倉紀夫他偏「東京湾―生きもの共にみる長期的なうつりかわり」2022、地人書館